Q1:這次創作的理念是?

A1:

Q2:在創作過程中,最想分享的一件事情?

A2:馬共與台共是由小說的閱讀延伸出的關注,在我焦慮於作品涉及的議題如此巨大及牽涉大量的資料搜集時,友人杰廷剛好從德國回台,聽我談了一下午自己的焦慮,他跟我講了一段卡夫卡的短篇,故事關於臨終前的國王與傳令大臣,多少讓我確立了這個作品的方向,以及斷簡殘篇式的組合及思想斷片的引用,作為路徑的可行性。就像這則故事所體現的,「訊息永遠處在傳遞(in sent)的過程之中。」

我想與你們分享:

Q3:從文本中,又有獲得什麼樣的感受呢?

A3:

如何閱讀?如何詮釋?我想到早期神秘主義者的符號指向:眼前的文本交織成網,真理永遠匿藏於其後。於是,對真實的欲求,與對言說和文字的不信任共生。

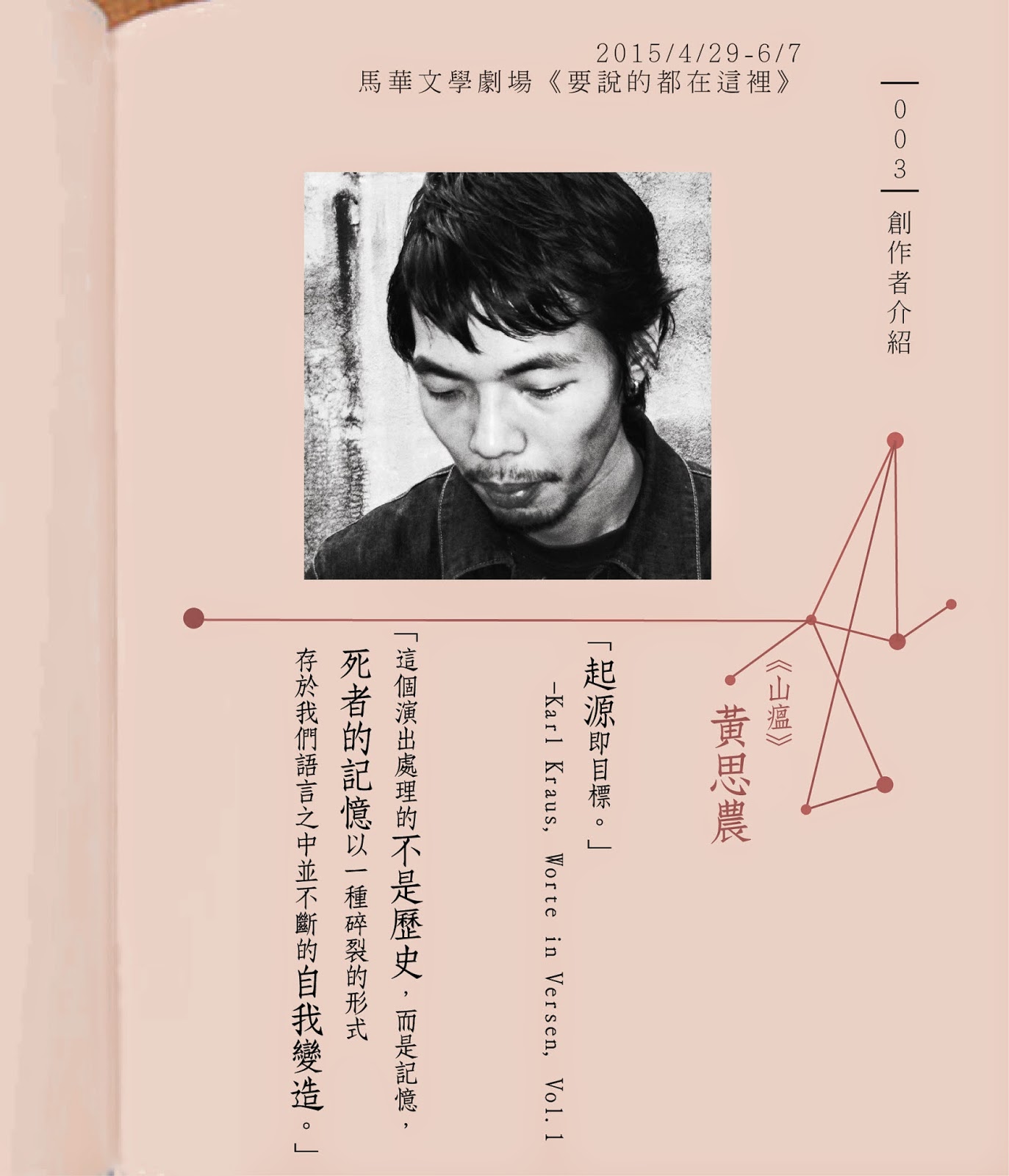

作為新生代的馬華文學作家,黎紫書許多短篇都涉及對同一虛構事件或歷史現場的回憶與挖掘,《山瘟》的馬共書寫,很自然而然讓我對應了近年剛出土的台共文獻,巧合的是,因為這段時間我的另外一個演出,再拒劇團的《燃燒的頭髮》,亦涉及1930-1950年代,跨越了日據時代到戰後的超現實美學及左翼思潮。

翻閱著第一代抗爭者的檔案與資料,一封封歷經了幾十年也無法傳遞至家人手中的獄中絕命書,我思索著生者與死者記憶連結的方式,偶然間,漢娜鄂蘭描繪班雅明的文字給了我一些線索,她談到卡夫卡這一代戰前猶太知識份子對於「繼承」猶太傳統的抵拒,因為傳統就是一種權威的歷史性呈現,在他們的時代,傳統的斷裂與權威的淪喪是無可補救的,而我們必須找到另一種面向歷史的態度,這個態度以對過去斷簡殘篇的「引用」為路徑,將原來的文字從既有的系統性的權威論述、連貫的語境中割裂和破壞出來,將它與現當代文本並置,彼此補充、辯證和對話。由此來看,黎紫書在《山瘟》裡對農民曆的引用,對我來說有同樣的意義。

不論我自己的創作脈絡,或者近年台灣的世代論述書寫所反映,我認為「拒絕繼承」,亦對應了現在我們這一代的處境。

Q4:以一句話總結此次創作吧:

A4:「起源即目標」

Q5:想請問過去演出經歷有?

A5: